INDEX

3Dモデリング技術の進化により、製品説明マニュアルの作成手法が大きく変わりつつあります。従来のテキストベースのマニュアルや2D図面に比べ、3Dモデルを用いたマニュアルは製品の形状や動作を立体的に表現できるため、ユーザーにとって非常に理解しやすいものとなっています。特に、製造業や建設業などの分野では、複雑な製品やシステムを視覚的に説明するために3Dモデリングを活用するケースが増加しています。

製品説明マニュアルは、製品の正しい使用方法やメンテナンス方法を顧客に伝える重要なツールです。従来のマニュアルは、テキストや2D図面を用いて情報を伝達していましたが、これらの方法では製品の全体像や細部を把握するのが難しいという課題がありました。特に、複雑な構造や操作が必要な製品の場合、ユーザーが正確に理解できず、誤操作やトラブルが発生するリスクが高まりました。

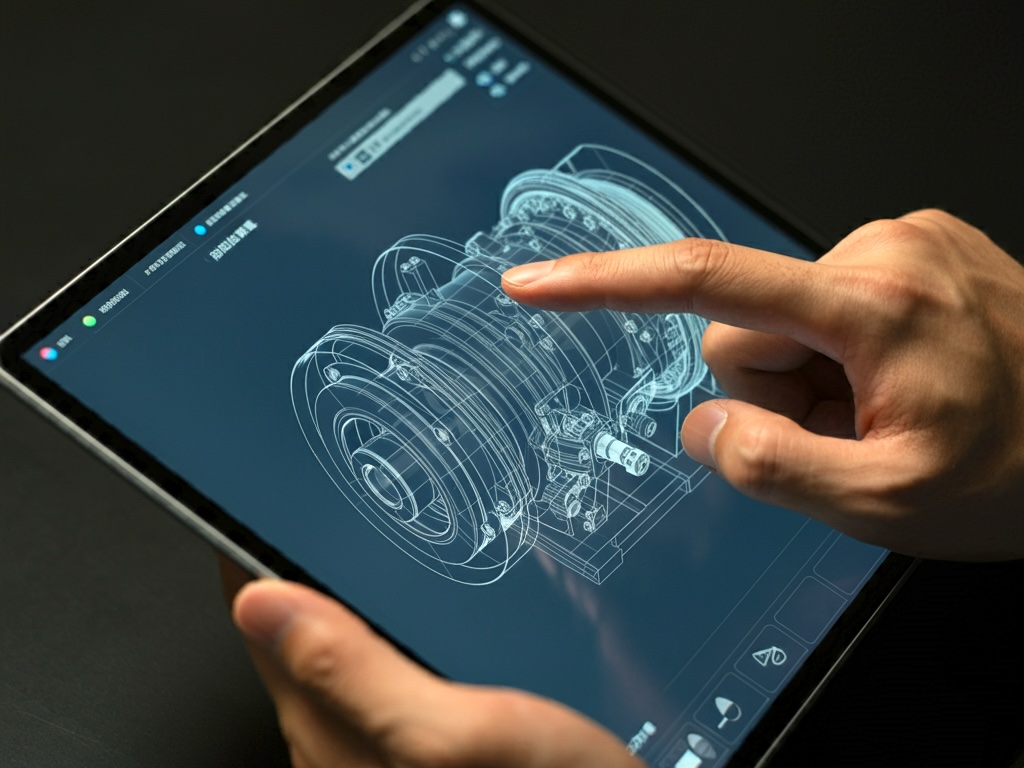

このような課題を解決するため、近年では3Dモデリングを活用したマニュアルの作成が注目されています。3Dモデリングを利用することで、ユーザーは製品をあたかも手に取るかのように視覚的に把握でき、製品の内部構造や動作を詳細に理解することが可能になります。また、3Dモデルを基にしたインタラクティブな操作ガイドや、シミュレーションを活用したトレーニングツールも増えており、従来のマニュアルでは提供できなかった新しい価値を生み出しています。

本記事では、3Dモデリングを活用した製品説明マニュアルの作成方法について、具体的な技術や活用事例、そしてその利点について詳しく解説します。

3Dモデリングは、コンピュータ上で物体の三次元的な形状を表現する技術です。製品設計や建築、エンターテインメントの分野など、さまざまな業界で広く利用されています。3Dモデリングの基本的な概念としては、ポリゴンと呼ばれる多角形の集まりによって立体物を形成し、そこにテクスチャや色を加えてリアルな見た目を再現します。また、3Dモデリングにはモデリングソフトウェア(例:Autodesk、Blender、Maya)が使われ、これらのツールを駆使して複雑な形状や動きを表現することができます。

製品説明マニュアルにおける3Dモデリングの利点は、実物に近い形で製品をユーザーに見せることができる点にあります。特に、製品の分解図や内部構造を説明する際に、2D図面では伝わりにくい部分を3Dモデルで補うことで、より直感的な理解が可能となります。

例えば、複雑な機械や精密機器の内部構造を説明する際、ユーザーは3Dモデルを回転させたり、ズームインして細部を確認できるため、製品の仕組みを理解しやすくなります。このような視覚的な説明は、従来のマニュアルでは難しかった製品の動作や組み立て手順を、より効果的に伝える手段として非常に有効です。

3Dモデリングは、製品説明マニュアルに多くの形で応用されています。特に製造業や建設業では、製品や構造物の複雑な形状や動きを正確に説明するために、3Dモデルを利用する事例が増えています。例えば、工場の設備や建設現場を3Dスキャンし、そのデータを基にしたマニュアルの作成が行われています。これにより、実物を必要とせずに詳細な情報を視覚的に伝えることが可能となり、マニュアルの利用者は製品やシステムの全体像を迅速に把握できるようになります。

実際の活用例としては、自動車業界における3Dモデリングの使用が挙げられます。自動車のエンジンや駆動系部品の分解図を3Dで作成し、それをインタラクティブな操作ガイドとして提供することで、メンテナンスや修理に関する作業をサポートする事例があります。また、建設業では、ビルや橋梁などの大規模な構造物を3Dモデルで再現し、その設計図や建設手順を詳細に説明するためのツールとして活用されています。これにより、設計段階でのミスを未然に防ぎ、効率的な施工が可能となっています。

さらに、医療機器の説明マニュアルでも3Dモデリングが活躍しています。医療機器の操作やメンテナンスは高度な知識が必要とされるため、複雑な機器の操作方法を3Dモデルを用いて説明することで、医療従事者が迅速に正しい操作方法を習得できるよう支援しています。例えば、MRI装置や内視鏡の操作マニュアルでは、3Dモデルを活用して、機器の内部構造や動作原理をわかりやすく説明することで、誤操作の防止やメンテナンスの効率化を図ることが可能となっています。

製品説明マニュアルにおける3Dモデリングの活用は、ユーザーが製品を理解しやすくするだけでなく、企業にとっても製品の正確な情報を提供し、ユーザーの自己解決能力を高めることでカスタマーサポートの負担を軽減する効果があります。3Dモデルを基にしたマニュアルを利用することで、ユーザーは製品の操作や修理に関する問題を自ら解決できるようになり、企業にとってもコスト削減につながるメリットがあります。

3Dモデルを使用した製品説明マニュアルの作成には、いくつかの技術的なステップが必要です。ここでは、3Dデータの作成から編集、そしてマニュアルへの組み込みまでのプロセスを詳述します。

3Dモデリングの第一歩は、製品の形状や構造に基づいた3Dデータの作成です。多くの企業では、3DCAD(Computer-Aided Design)ソフトウェアを使用して、精密な3Dモデルを作成します。代表的なソフトウェアとしては、「Autodesk」や「Fusion 360」などがあります。

これらのツールを使用することで、実際の製品の詳細な設計データをもとに、正確な3Dモデルを構築することができます。たとえば、自動車部品のエンジンや機械装置の複雑な構造物を作成する場合、これらのソフトウェアは、必要な寸法や形状を正確に反映させることが可能です。

3Dデータの作成では、ポリゴンやメッシュといった基本的な構造要素を使用して、物体の形状を立体的に表現します。このデータを基に、製品の細部まで忠実に再現された3Dモデルが完成します。

次に、作成した3Dデータを編集する工程に移ります。このプロセスでは、モデリングソフトウェアを用いて、3Dデータにさらに細かい調整を加えます。代表的なモデリングソフトとしては、「Blender」や「Maya」があります。

Blenderは無料でありながら強力な機能を持つオープンソースソフトで、特にアニメーションや物理シミュレーションが得意です。一方、Mayaは、プロフェッショナル向けのツールで、複雑なモーションやレンダリングにも対応可能です。

この段階では、モデルに質感(テクスチャ)や色を追加し、さらに細かなディテールを施します。また、マニュアルで使用する3Dモデルがユーザーにとってわかりやすいものとなるように、カメラアングルの設定や、インタラクティブな要素を取り入れる場合もあります。特に、分解図や操作手順を示す際には、各パーツの動きを表現するためのアニメーションを追加することも可能です。

完成した3Dデータは、マニュアル作成ソフトに取り込み、ユーザーが利用しやすい形に整えます。この段階では、3Dモデルを操作するインターフェースの設計が重要です。ユーザーが視点を自由に切り替えたり、拡大縮小して確認できるような機能を付加することで、製品の細部を理解しやすくなります。

また、動画や静止画を3Dモデルと組み合わせて使用することで、製品の操作方法や組み立て手順をわかりやすく説明できます。たとえば、組み立て中の部品がどのように接続されるのかを3Dで示し、さらにその手順を動画で補足することで、より理解しやすいマニュアルを提供できます。

3Dモデルを活用した製品説明マニュアルには、従来のマニュアルでは得られない多くの利点があります。特に視覚的理解の向上やインタラクティブ性の強化といった特徴は、製品の使用方法やメンテナンス手順をより正確に、そして効果的に伝えることを可能にします。

3Dマニュアルの最大の利点は、ユーザーが製品の構造を立体的に理解できる点です。従来の2D図面やテキストベースの説明では、複雑な構造や動作原理を正確に理解することが難しい場合がありました。特に、製品内部の構造や部品の接続方法など、視覚的に把握しづらい部分に関しては、誤解やミスが生じることが多くあります。

しかし、3Dマニュアルでは、製品を回転させたり、異なる角度から見ることで、製品全体の構造を直感的に把握できます。また、内部構造を分解して表示する機能もあり、ユーザーは製品の仕組みを深く理解できるようになります。

3Dマニュアルは、ユーザーがインタラクティブに製品を操作できる点も大きな利点です。視点を自由に変更できるだけでなく、特定の部品をクリックすることで詳細情報を表示したり、アニメーションを用いて操作手順を視覚的に示すことが可能です。

たとえば、複雑な操作手順が必要な機械や精密機器の場合、ユーザーは操作方法をただ読むだけでなく、実際に操作の流れを3Dアニメーションで確認しながら学習できます。これにより、より迅速かつ正確に製品を使用できるようになります。

デジタル形式の3Dマニュアルは、従来の紙ベースのマニュアルと比較して、常に最新の情報を提供できるという利点があります。製品がアップデートされた際に、3Dマニュアル内のデータも即座に更新することが可能です。これにより、ユーザーは常に最新の操作方法やメンテナンス手順にアクセスでき、古い情報による誤解や操作ミスを防ぐことができます。

3Dモデリングを活用した製品説明マニュアルの作成は、従来の手法と比べて多くのコスト削減が期待できます。特に、実物の撮影が不要になることや、制作プロセスの効率化により、コストや時間を大幅に節約できます。

従来の製品説明マニュアルでは、製品の写真撮影や動画の制作が必須であり、そのために製品を準備し、撮影環境を整える必要がありました。また、撮影機材やカメラマン、動画編集などにかかるコストも膨大です。しかし、3Dモデリングを使用することで、これらの実物を必要とする作業をほぼ完全に省略することが可能になります。

3Dデータを基に製品の外観や内部構造を正確に再現できるため、実物の用意や撮影が不要となり、大幅なコスト削減が実現します。たとえば、製造業では、大型設備や複雑な機械の撮影にかかる手間やコストを削減し、3Dモデルを利用して製品の詳細な説明を行うことが一般的です。また、複数のバリエーションがある製品でも、3Dデータを調整するだけで異なるバージョンに対応したマニュアルを簡単に作成できるため、さらなるコスト削減が期待されます。

3Dモデリングを使用することで、製品説明マニュアルの作成プロセス全体が効率化され、制作時間も短縮されます。従来のマニュアル作成では、撮影や編集、印刷などに多くの時間がかかっていましたが、3Dデータを活用することで、これらの手間をデジタル化し、迅速に進めることが可能です。

一度作成した3Dモデルは、他のプロジェクトや新しいバージョンのマニュアルに再利用できるため、新たな製品がリリースされるたびに最初から作業をやり直す必要がありません。これにより、制作時間を大幅に短縮し、結果としてコスト削減にも寄与します。

さらに、3Dマニュアルはデジタル形式で提供されるため、印刷コストも削減できます。紙のマニュアルに比べ、デジタルマニュアルは環境に優しいだけでなく、変更や更新が必要な場合でも即座に対応可能です。製品やサービスの変更に応じて最新情報を迅速に反映できる点も、企業にとって大きなメリットとなります。

引用: 3Dマニュアルのコスト効果(https://forgers.co.jp/column/3840)

グローバル市場で製品を提供する企業にとって、製品説明マニュアルの多言語対応は重要な課題です。3Dマニュアルにおいても、テキストベースのマニュアルとは異なる多言語対応の課題があります。特に、翻訳の整合性と文化的適応に関する問題が大きく関わってきます。

3Dマニュアルは、インタラクティブな要素を含むことが多く、単なるテキストの翻訳だけでは対応が難しい場合があります。特に、インタラクティブな操作や3Dモデルとリンクした説明文が正確に翻訳されていないと、ユーザーに誤解を与える可能性が高まります。例えば、複雑な製品の操作や技術的な説明には専門用語が多く含まれますが、これらを正確に翻訳しなければ、正しい使用方法が伝わらないこともあります。

この問題を解決するためには、AI翻訳ツールの活用が有効です。最新のAI技術を利用すれば、大量のテキストを迅速かつ高精度で翻訳できるため、多言語対応を効率的に進めることが可能です。また、AI翻訳ツールは、専門用語に特化した学習も可能なため、製品の技術的な内容を正確に翻訳することが期待できます。

3Dマニュアルを異なる国や文化圏に展開する際には、単に言語を翻訳するだけでなく、各国の文化や習慣に合わせた適応が求められます。たとえば、視覚的なシンボルや色使い、操作手順に関する文化的な違いを考慮しないと、誤解や操作ミスが発生するリスクがあります。各地域ごとの習慣や期待される操作方法に配慮したカスタマイズが必要です。

このような文化的適応に対応するためには、現地の市場に詳しい翻訳者やデザイナーと協力し、その地域のニーズに合った3Dマニュアルを作成することが効果的です。また、3Dモデル自体を文化に応じてカスタマイズすることも重要です。たとえば、特定の国で好まれる色使いやシンボルを用いることで、より理解しやすいマニュアルを作成することができます。

これにより、ユーザーは自分の文化に合わせた説明を受けることができ、製品の正確な使用方法をより効果的に理解できるようになります。文化的適応は、グローバル市場での製品展開において成功の鍵となる要素です。

引用: 3Dコンテンツの多言語対応(https://www.alphacox.com/blog/20240701/)

2023年には、3Dモデリング技術において画期的な進展が見られました。その中でも特に注目されているのが、AIを活用した3Dモデル生成技術の進化です。この技術は、従来のモデリングプロセスに比べて大幅に効率を向上させ、短時間で高品質な3Dモデルを生成できるようになっています。

AI技術の進化により、テキストや画像を基にして自動的に3Dモデルを生成する技術が開発されています。これにより、手動でのモデリング作業に費やす時間を大幅に削減でき、デザインの反復プロセスを迅速に行えるようになりました。特に、製品説明マニュアルにおいては、AI生成の3Dモデルを活用することで、製品の詳細を短時間で視覚化し、すぐにマニュアルに反映させることが可能です。

AIを利用した3Dモデル生成の利点は、短時間で大規模なプロジェクトに対応できる点です。たとえば、大規模な機械の部品を一つずつモデリングするのではなく、AIが設計図や2D図面をもとに自動的にモデル化することができます。これにより、従来は数週間かかっていたモデルの作成作業を数日以内に完了させることが可能になり、マニュアル作成のプロセス全体がスピードアップします。

さらに、テキストや画像から3Dモデルを生成する技術も急速に発展しています。これは、デザイナーが製品の仕様や特徴をテキストで入力するだけで、その情報をもとにAIが自動的に3Dモデルを構築するというものです。これにより、3Dモデリングに精通していない人でも、簡単に高品質な3Dモデルを作成できるようになっています。

たとえば、製品の技術仕様や使用説明書の内容を入力すると、AIがその内容を分析し、対応する3Dモデルを作成するという仕組みが登場しています。この技術は、製品のマニュアル作成だけでなく、マーケティングやデザインプロセスにおいても活用されており、さまざまな分野でその効率性が評価されています。

このようなAIを活用した3Dモデル生成技術の進展により、製品説明マニュアルの作成がさらに効率化され、多言語対応やカスタマイズの柔軟性が向上しています。特に、グローバル市場向けに製品を展開する企業にとっては、この技術は非常に大きな利点となります。

引用: 3Dモデル生成技術の進化(https://zenn.dev/muna/articles/e0228351562a0a)

3Dモデリングを活用した製品説明マニュアルは、従来のテキストベースや2D図面によるマニュアルと比べ、ユーザーに対して視覚的な理解を大幅に高める利点を提供します。ユーザーは、製品の構造や動作を3Dで確認できるため、複雑な機械や装置の操作手順をより正確に把握することが可能です。また、インタラクティブな要素が加わることで、ユーザーは製品を自由に回転させたり、異なる角度から確認したりすることができ、より深い理解が得られます。

さらに、3Dモデリングを活用したマニュアルは、デジタル形式で提供されるため、製品やサービスのアップデートに応じて迅速に内容を更新できるという大きな利点があります。これにより、常に最新の情報をユーザーに提供することができ、誤った情報による操作ミスやサポートの手間を減らすことができます。また、3Dモデリングによって実機や撮影が不要になり、制作時間やコストも大幅に削減される点は、企業にとっても大きなメリットとなります。

さらに、2023年に登場したAIを活用した3Dモデル生成技術により、製品の仕様や特徴をテキストや画像から瞬時に3Dモデル化できるようになったことは、3Dモデリングの新たなトレンドとして注目されています。これにより、従来よりもスピーディーかつコスト効率の高いマニュアル作成が可能となり、グローバルな市場展開にも柔軟に対応できるようになりました。

このように、3Dモデリングを使用した製品説明マニュアルは、ユーザーに対する製品の理解を深め、制作コストと時間を削減するだけでなく、最新技術を活用することで、より多様な市場やニーズに対応できる革新的な手法です。これからも多言語対応や文化的適応を進めることで、多くの企業にとって不可欠なツールとして成長し続けるでしょう。

INDEXなぜオンラインマニュアルにWordPressを選ぶべきか?WordPressの概要とCMSとしての強み使いやすさ柔軟性コミュニティサポートなぜマニュアル作成にWordPr...

取扱説明書などのマニュアル類の制作や、世界40ヶ国語に対応する多言語翻訳、Webページ/Webマニュアルの制作、

カタログ・パンフレットなどの販促物の制作、CGを駆使した製品紹介動画の制作など。

産業機器から家電製品まで技術に強いドキュメンテーション制作会社です。

INDEXメリットと効果業務の属人化防止生産性向上信頼関係の強化最新技術の活用AIとクラウドシステムによる効率化トレーニングと効率化共有マニュアルによる新入社員の早期戦力化コミュニ...

チーム全体で共有するマニュアルが生む協力体制の強化

INDEXリモートワークやハイブリッドワークの普及に伴い、新しい働き方に適応するためのマニュアルが企業で重要視されています。本記事では、企業が新しい働き方に合わせて導入したマニュア...

新しい働き方に適応するためのマニュアル導入事例

INDEX技術翻訳の基本とは?技術翻訳とは対象文書の種類専門的な知識の重要性翻訳プロセスのベストプラクティス品質管理の重要性内部レビューの役割ISO 17100などの標準の導入用語...

技術翻訳のコツとプロのノウハウ

INDEXなぜオンラインマニュアルにWordPressを選ぶべきか?WordPressの概要とCMSとしての強み使いやすさ柔軟性コミュニティサポートなぜマニュアル作成にWordPr...

1

INDEX1. 製造物責任法(PL法)対応マニュアルの作成法とは製造物責任法(PL法)とはPL法対応マニュアルの重要性2. 製造物責任法(PL法)の基本概要PL法の目的と施行背景製...

製造物責任法(PL法)対応マニュアルの作成法2

INDEXなぜオンラインマニュアルにWordPressを選ぶべきか?WordPressの概要とCMSとしての強み使いやすさ柔軟性コミュニティサポートなぜマニュアル作成にWordPr...

WordPressを活用したマニュアル作成支援システムの選び方と使い方3

INDEX取扱説明書の役割と重要性読者目線での設計の重要性2. 取扱説明書の基本要素読者目線での構成と流れ明確な見出しと構造化された情報簡潔で平易な言葉遣い3. 視覚的要素の活用図...

【取扱説明書】成功する取扱説明書の作成ポイント