製造物責任法(PL法)は、1995年7月1日に施行された日本の法律で、製造物の欠陥によって消費者が生命、身体、または財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めています。この法律は、製造業者が提供する製品の安全性を確保し、消費者を保護することを目的としています。PL法は、企業にとっての重要な法的枠組みであり、製品の安全性に関する責任を明確にすることで、消費者の信頼を確保する役割を果たしています。

企業にとって、PL法対応マニュアルを整備することは、法的リスクを軽減し、消費者との信頼関係を強化するための不可欠な手段です。PL法においては、製造物に欠陥があることが判明した場合、過失の有無に関わらず、製造業者が損害賠償責任を問われる可能性があります。そのため、企業は製品の設計、製造、品質管理、顧客対応に至るまで、徹底した管理と対策を講じる必要があります。

PL法対応マニュアルは、これらのプロセスを体系的に整理し、企業全体で一貫した対応を行うための指針となります。マニュアルが適切に運用されることで、製品の安全性を高めるだけでなく、万が一の事故やトラブル発生時にも迅速かつ適切に対応することが可能となります。また、企業の信頼性向上やブランド価値の維持にも貢献するため、PL法対応マニュアルの整備は企業にとって戦略的な重要性を持つと言えます。

製造物責任法(PL法)は、日本において消費者の権利を守るために1995年7月1日に施行されました。この法律は、製品の欠陥によって消費者が損害を被った場合に、製造業者に対して損害賠償を請求できる権利を消費者に付与することを目的としています。PL法は、消費者の保護とともに、製品の安全性を確保することで社会全体の信頼性を高め、製造業者が製品の品質と安全に対する責任を果たすことを促進するために導入されました。

PL法における「製造物」とは、製造または加工された動産を指します。これは具体的には、消費者が日常的に使用する工業製品や家電製品、食品などの有形の物を含みます。一方、サービスや不動産、ソフトウェアなどの無形のものや、自然の状態にある未加工のものはPL法の「製造物」の定義には含まれません。これにより、法の適用範囲が明確化され、製造業者が負うべき責任範囲が一定に定められています。

PL法において「欠陥」とは、製造物が通常期待される安全性を欠いている状態を指します。欠陥には以下の3種類があります:

- 設計上の欠陥: 製品の設計そのものに問題があり、全ての製品が同じ危険を持つ場合。

- 製造上の欠陥: 設計には問題がないが、製造過程でのミスや不備により、特定の製品が通常の安全性を欠いている場合。

- 指示・警告上の欠陥: 製品の使用方法に関する適切な指示や警告が不足しており、その結果、使用者に予期せぬ危険が生じる場合。

これらの欠陥が存在する場合、製造業者はPL法に基づき責任を負うことになります。

PL法では、製造物の欠陥により消費者が生命、身体、または財産に損害を受けた場合、製造業者は過失がなくても損害賠償責任を負うことが定められています。この「無過失責任」の原則により、消費者がより迅速に救済を受けることが可能となっています。

ただし、製造業者が責任を免れるための免責事由もいくつか認められています。例えば、欠陥が発生した時点での科学技術の水準では、その欠陥を発見することが不可能であった場合や、製造物の欠陥が、製造業者の関与しない原因によるものであることが証明された場合には、製造業者は責任を免れることができます。

PL法は、消費者保護を強化しつつ、製造業者に対して合理的な責任の範囲を設定しているため、製品の安全性向上と企業のリスク管理に大きな影響を与えています。

製造物責任法(PL法)が施行されて以来、日本国内では多くの事例が裁判で取り扱われてきました。代表的な例として、自動車のブレーキ欠陥による事故が挙げられます。ある自動車メーカーが製造した車両でブレーキが効かなくなり、重大な事故が発生したケースです。事故の原因がブレーキシステムの設計上の欠陥であることが判明し、製造業者はPL法に基づいて損害賠償責任を問われました。この事例では、設計の不備が消費者の安全に重大な影響を与えたため、製造業者の責任が認定されました。

また、食品の異物混入に関するケースも日本で注目された事例です。ある食品メーカーの製品に金属片が混入していたことが発覚し、消費者がその食品を摂取した結果、身体的な損害を被ったため、製造業者はPL法に基づく責任を負うこととなりました。この事例は、食品業界において製品の品質管理の重要性を再認識させるものとなりました。

PL法の適用は世界各国でも多くの事例があります。アメリカでは、製造物責任に関する訴訟が非常に一般的であり、特にタバコ会社に対する集団訴訟が有名です。消費者がタバコの使用によって健康被害を受けたとして、タバコ会社に対して巨額の損害賠償が求められました。この訴訟では、タバコ会社が製品の危険性を十分に警告しなかったことが問題視され、消費者に対する責任が認定されました。

もう一つの重要な判例として、アメリカの自動車メーカーが製造した車両の燃料タンク欠陥に関するケースがあります。この欠陥により、後部衝突時に燃料タンクが破裂し、火災が発生する危険性があることが判明しました。裁判では、設計上の欠陥が消費者の生命に重大な危険をもたらすものであるとして、製造業者に多額の損害賠償が命じられました。

これらの国内外の判例から学べる重要なポイントは、製品の安全性確保と消費者への適切な情報提供の必要性です。特に設計段階でのリスク評価や品質管理の徹底が求められ、また製品使用時に生じ得るリスクについて消費者に明確な指示・警告を行うことが企業の責務となります。

また、これらの判例は、企業が製品の欠陥に対する責任を適切に理解し、リスク管理を強化する重要性を強調しています。製造物責任に関する法的リスクを軽減するためには、PL法の適用範囲や判例を理解し、日常的な業務において適切な対応を行うことが不可欠です。企業はこれらの教訓をもとに、自社の製品やプロセスの見直しを行い、消費者保護と企業の信頼性向上に努める必要があります。

製造物責任法(PL法)に対応するためのマニュアルを整備することは、企業が直面する法的リスクを軽減し、管理するために不可欠です。PL法では、製品に欠陥があると認められた場合、製造業者は過失の有無にかかわらず責任を負うことが求められます。したがって、事前に法的なリスクを見極め、リスクが顕在化しないように予防措置を講じることが重要です。PL法対応マニュアルは、製品の設計から製造、品質管理、出荷、そして販売後のフォローアップに至るまで、リスク管理の指針として機能し、企業が潜在的な法的リスクに対して適切に対処できるよう支援します。

PL法に対応したマニュアルを作成し、運用することは、消費者に対する企業の信頼性を高めるための重要な要素です。消費者は、安全で信頼性の高い製品を求めており、企業がPL法に対応したしっかりとした体制を持っていることを認識すれば、その企業に対する信頼度が高まります。特に、近年では消費者の意識が高まり、製品の安全性についての透明性が求められています。PL法対応マニュアルを通じて、企業が製品の安全性を重視し、消費者保護を優先している姿勢を明確にすることで、企業のブランド価値を向上させることが可能となります。

万が一、製品に欠陥が見つかり事故が発生した場合、迅速かつ適切な対応を行うことが、企業の損害を最小限に抑えるために重要です。PL法対応マニュアルには、事故発生時の対応手順が明確に記載されているため、関係者が迅速に行動できるようになります。具体的には、被害者対応、製品のリコール、情報公開、法的手続きなど、事故対応に必要なプロセスが整理されています。このようなマニュアルがあれば、緊急時にも混乱を最小限に抑え、企業が適切な対応を取ることができ、社会的信用を維持することが可能となります。迅速な対応が結果として法的トラブルを避け、さらなる被害拡大を防ぐことに繋がります。

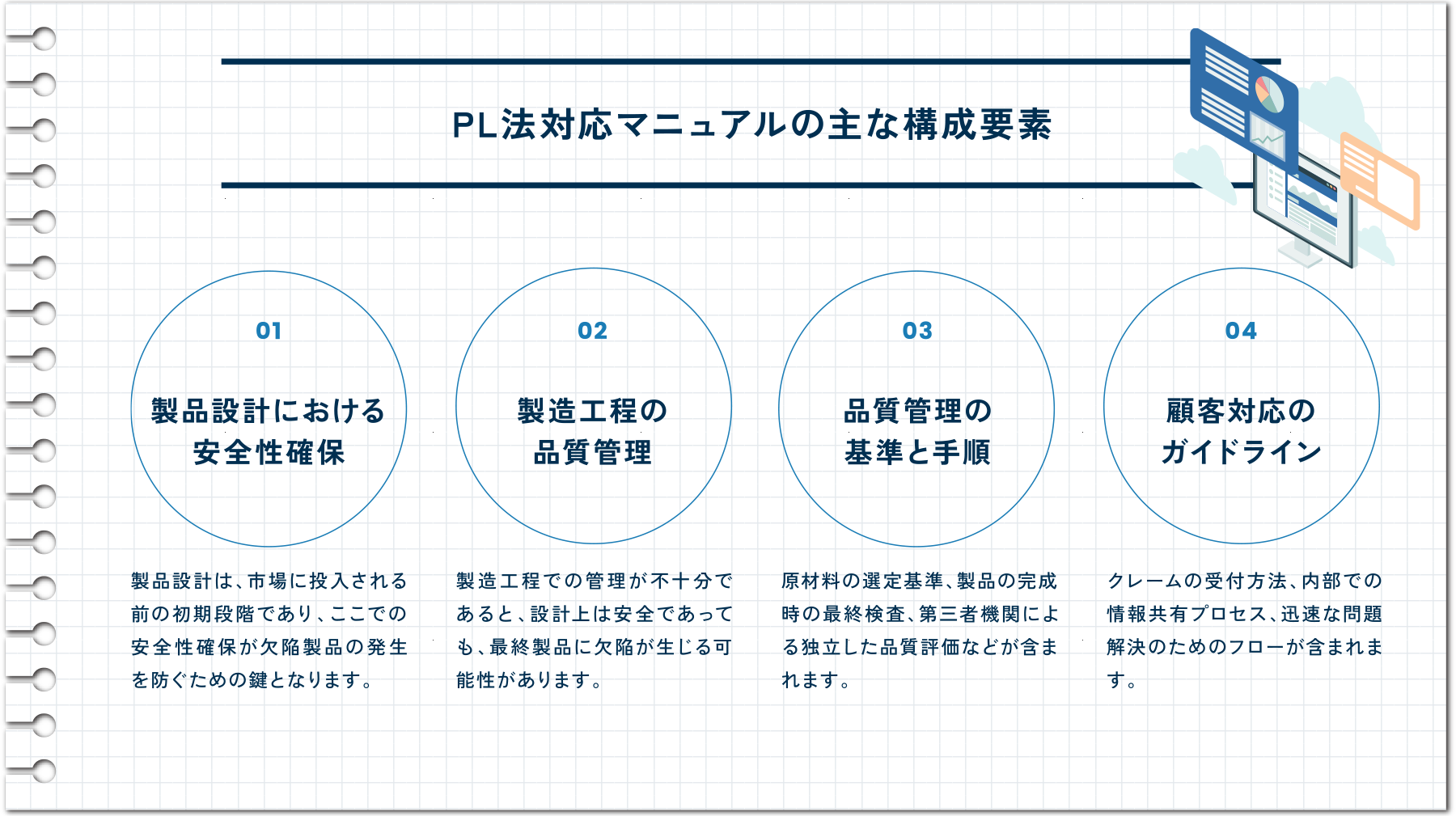

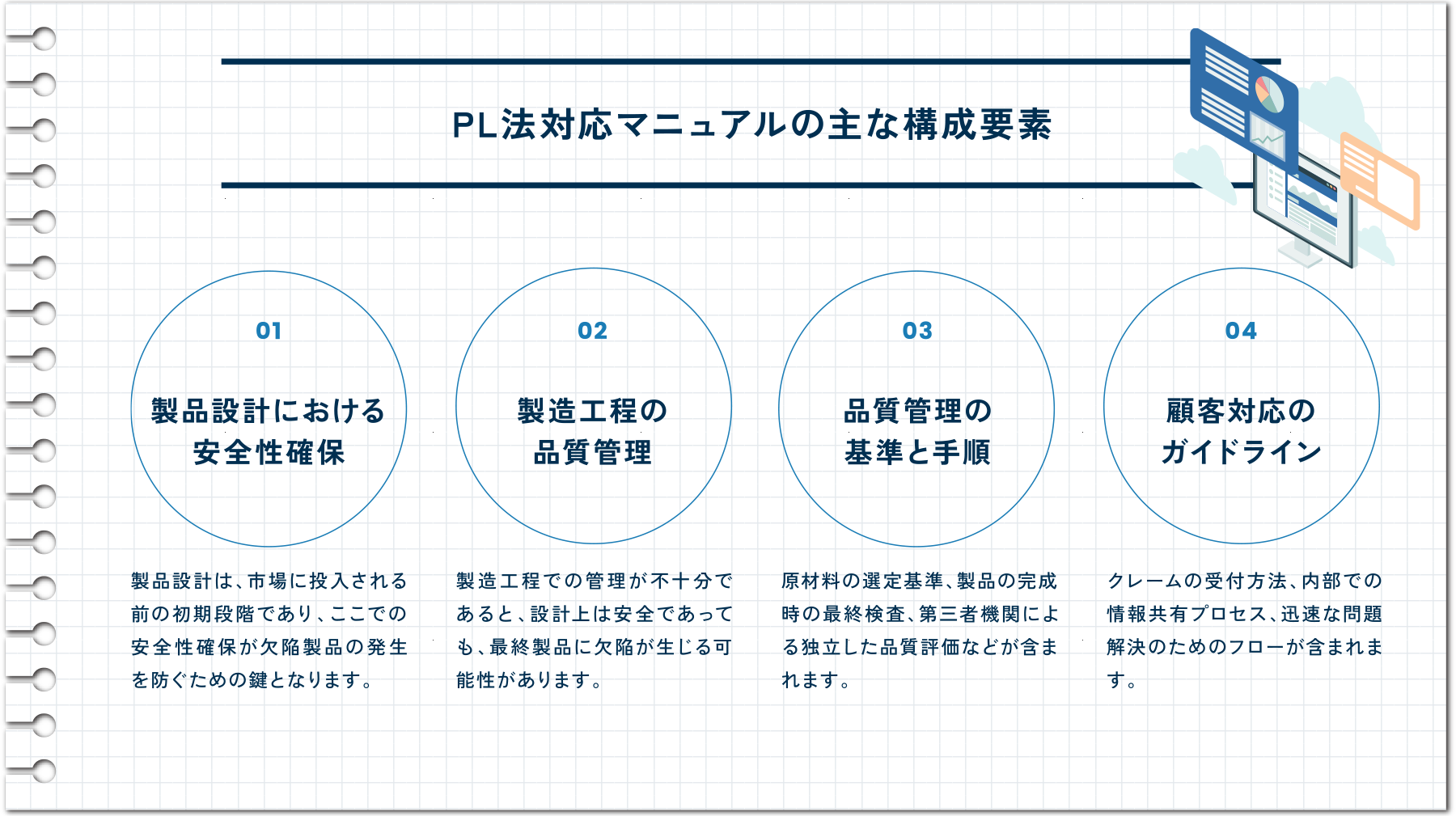

PL法対応マニュアルの第一の構成要素として、製品設計段階における安全性の確保が挙げられます。製品設計は、製品が市場に投入される前の初期段階であり、ここでの安全性確保が欠陥製品の発生を未然に防ぐための鍵となります。具体的には、設計プロセスにおいて潜在的なリスクの評価を行い、製品が使用される際に想定されるすべての状況で安全であることを確認する必要があります。さらに、設計変更や新しい技術の導入が製品の安全性にどのように影響するかを定期的に評価し、安全性を最優先とする設計ガイドラインを策定します。

製造工程における品質管理は、PL法に対応する上で極めて重要な要素です。製造工程での管理が不十分であると、設計上は安全であっても、最終製品に欠陥が生じる可能性があります。PL法対応マニュアルには、製造過程での品質管理手法や検査手順が詳細に記載されていることが求められます。具体的には、製造ラインでの定期的な品質チェック、製品サンプルの検査、製造設備のメンテナンス計画などが含まれます。また、不具合が発見された場合の迅速な対応方法や、製造プロセスの改善に関する手順も明示する必要があります。これにより、製品の一貫した品質を維持し、欠陥発生のリスクを最小限に抑えることができます。

品質管理の基準と手順は、製造物の欠陥を防ぎ、製品の安全性を保証するための詳細なプロセスを提供します。PL法対応マニュアルには、製品が市場に出る前に確実に検査され、基準を満たしていることを確認するための具体的な基準や手順が含まれます。これには、原材料の選定基準、製品の完成時の最終検査、第三者機関による独立した品質評価などが含まれます。さらに、出荷後の製品に対するモニタリング手順も重要です。製品が市場に出た後も、その品質が維持されているかを監視し、必要に応じて迅速な対応ができる体制を整えることが求められます。

PL法に対応するためには、顧客からの問い合わせやクレームに対して適切に対応することが重要です。PL法対応マニュアルには、顧客からの苦情や製品に関する疑問が寄せられた際の対応手順が明記されているべきです。これには、クレームの受付方法、内部での情報共有プロセス、迅速な問題解決のためのフローが含まれます。特に、製品に関する重大な事故や欠陥が報告された場合には、迅速なリコール対応や法的手続きを含む対応策が講じられるよう、ガイドラインに従って行動することが求められます。顧客対応を適切に行うことで、企業の信頼性を維持し、長期的な顧客関係の強化に繋がります。

PL法に関連するリスク管理において、内部監査の実施は極めて重要です。内部監査は、企業が自社の製品や製造プロセスに関するリスクを定期的に評価し、PL法に基づく対応が適切に行われているかを確認するプロセスです。内部監査を効果的に実施するためには、以下のステップが必要です。

- 監査計画の策定

- まず、内部監査の範囲や目的を明確にし、監査計画を策定します。これには、監査対象となる製品やプロセス、監査の頻度、必要なリソースの特定が含まれます。

- 監査チームの編成

- 専門知識を持った社内の監査チームを編成し、適切なトレーニングを実施します。チームメンバーは、製造、品質管理、法務など、各分野の専門家で構成することが望ましいです。

- 監査の実施

- 監査計画に基づき、製品の設計、製造プロセス、品質管理システム、顧客対応など、PL法に関連するすべての要素を厳密に監査します。監査中に発見されたリスクや不備は記録され、詳細な報告書が作成されます。

- 改善策の実施とフォローアップ

- 監査結果に基づき、発見されたリスクに対して具体的な改善策を実施します。その後、フォローアップ監査を行い、改善策が効果的に機能しているかを確認します。このプロセスを繰り返し行うことで、リスク管理の精度を高めることができます。

企業がPL法に対応するためには、堅固なコンプライアンス体制の構築と、全従業員に対する適切な教育が不可欠です。コンプライアンス体制の構築は、企業が法令を遵守し、製品の安全性に関する責任を果たすための基盤となります。以下の要素が重要です。

- コンプライアンス方針の策定

- 企業全体としてPL法を含む関連法令を遵守するための方針を明確にし、経営層から従業員まで全員に周知します。この方針には、製品安全性の確保、品質管理の徹底、法的義務の遵守などが含まれます。

- コンプライアンス委員会の設置

- コンプライアンスの維持と強化を目的に、社内にコンプライアンス委員会を設置します。この委員会は、法務部門や品質管理部門と連携し、PL法に関連する問題が発生した際の対応を迅速に決定する役割を果たします。

- 従業員教育の実施

- 全従業員に対して、PL法に関する教育プログラムを定期的に実施します。教育内容には、PL法の基本概要、製品安全に関する注意点、顧客対応のポイントなどが含まれます。また、シミュレーションやケーススタディを活用して、実際のリスクシナリオに対応する能力を養うことも効果的です。

- コンプライアンス違反への対応策

- 万が一、PL法に関するコンプライアンス違反が発生した場合に備え、その対応手順を事前に策定しておきます。これには、違反の発見と報告、法的措置、再発防止策の策定と実施が含まれます。

このような内部監査とコンプライアンス体制を組み合わせたリスク管理戦略により、企業はPL法に関するリスクを効果的に管理し、製品の安全性を維持することが可能となります。

PL法対応マニュアルを作成する最初のステップは、現状分析です。これは、企業が抱える製品や製造プロセスにおけるリスクを特定し、現状を把握するための重要なプロセスです。現状分析には以下の手順が含まれます。

- 製品リスクの特定

- 製造する製品がPL法におけるリスクをどの程度持っているかを評価します。これには、過去の事故やクレームのデータ分析、製品の使用状況の調査が含まれます。

- 製造プロセスの評価

- 製造ラインや品質管理体制がPL法の要求を満たしているかどうかを確認します。各工程における潜在的なリスクを洗い出し、改善の必要がある箇所を特定します。

- 法的要件の確認

- PL法に関連するすべての法的要件を整理し、自社が遵守しているかどうかを確認します。これには、最新の法改正や業界規制への対応状況の確認が含まれます。

現状分析が完了した後、PL法対応マニュアルの方針を策定します。方針策定は、企業全体のリスク管理戦略に基づき、マニュアルの目的や方向性を明確にする重要なプロセスです。

- リスク管理の目標設定

- PL法に対応するために、企業が達成すべき具体的な目標を設定します。これには、欠陥ゼロの達成やクレームの削減、製品安全性の強化などが含まれます。

- ガイドラインの策定

- 製品設計、製造、品質管理、顧客対応に関する基本的なガイドラインを設定します。これにより、全社的な統一基準が確立されます。

- 責任の明確化

- 各部門や担当者の役割と責任を明確にします。これにより、リスク管理が誰の責任で行われるのかを明確化し、実行力を高めます。

方針が決定したら、具体的なマニュアルの内容を作成し、構成を整えます。マニュアルの内容は、PL法に基づくリスク管理のすべての側面を網羅する必要があります。

- セクションの設定

- マニュアルを複数のセクションに分け、それぞれに対応する内容を整理します。一般的には、製品設計、製造工程、品質管理、顧客対応、法的対応などのセクションを設けます。

- 手順書の作成

- 各セクションにおいて、具体的な手順やプロセスを詳細に記述します。これには、設計時のリスク評価の手順や製造時の品質管理手順などが含まれます。

- 添付資料の準備

- 必要に応じて、チェックリストやフローチャート、過去の事例分析などの補足資料を添付します。これにより、マニュアルの実用性が向上します。

マニュアルが完成したら、関係者によるレビューを行い、必要な修正を加えます。レビューと修正は、マニュアルの正確性と実効性を確保するために重要です。

- 内部レビュー

- 各部署の担当者やマニュアルに関連する専門家によるレビューを行います。彼らのフィードバックをもとに、マニュアルの内容を精査し、修正します。

- 外部アドバイザーの利用

- 必要に応じて、法務専門家やコンサルタントなど外部のアドバイザーによるレビューを受けます。これにより、法的リスクに関する視点を取り入れることができます。

- 修正と承認

- レビューの結果をもとに、必要な修正を行い、最終的な内容を確定します。その後、経営陣の承認を得て正式なマニュアルとして採用します。

マニュアルの導入と社員教育は、PL法対応の実効性を高めるための重要なステップです。

- マニュアルの周知徹底

- 全従業員に対して、PL法対応マニュアルの内容を周知します。これには、イントラネットでの公開や印刷版の配布が含まれます。

- 教育プログラムの実施

- マニュアルに基づいた教育プログラムを実施します。特に、新入社員や関係部署の社員に対しては、マニュアルの内容を理解し、日常業務に活用できるようトレーニングを行います。

- 実地訓練とフィードバック

- 定期的に実地訓練やシミュレーションを行い、社員がマニュアルを適切に運用できるかを確認します。その際のフィードバックを基に、マニュアルや教育プログラムの改善を行います。

これらのプロセスを経ることで、PL法対応マニュアルは実効性のあるツールとなり、企業が法的リスクを管理し、製品の安全性を確保するための基盤を築くことができます。

製造物責任法(PL法)に対応するマニュアルは、法改正や製品の変更に伴って適時に更新する必要があります。企業は常に最新の法規制や市場動向に対応することで、製品の安全性を確保し、法的リスクを最小限に抑えることが求められます。以下に、法改正や製品変更に対応するための更新方法を示します。

- 法改正のモニタリング

- 企業は、PL法に関連する法改正や新たな規制の導入を定期的にモニタリングする体制を整えます。法務部門やコンプライアンス部門が中心となり、国内外の法改正情報を収集し、必要に応じて外部の法律専門家の助言を受けることも重要です。

- 影響評価と対応策の策定

- 新たな法改正や規制が発表された場合、それが自社の製品や業務にどのような影響を与えるかを迅速に評価します。その結果に基づき、マニュアルに反映すべき変更点を特定し、必要な対応策を策定します。例えば、新しい安全基準が導入された場合、その基準に従った製品検査手順の追加や、顧客への説明方法の見直しが必要になることがあります。

- 製品変更時のマニュアル更新

- 製品の設計変更や新製品の導入が行われた際には、それに伴うリスク評価を行い、PL法対応マニュアルを更新します。新しい製品特性に合わせた安全対策や品質管理手順を追加し、製品変更に伴うリスクを適切に管理します。製品変更の際には、マニュアルの各セクションにわたり影響を評価し、必要な修正を全体にわたって行うことが重要です。

PL法対応マニュアルは、一度作成すれば終わりではなく、定期的に見直しを行い、常に最新の状態を保つ必要があります。また、現場での運用状況からのフィードバックを収集し、実効性を高めるための改善を行うことも重要です。

- 定期的な見直しスケジュールの設定

- 企業は、PL法対応マニュアルの定期的な見直しスケジュールを設定します。一般的には、年に一度の見直しを行い、法改正や業界の動向、製品の技術革新に対応する形で内容を更新します。この見直しでは、最新の製品データや消費者からのフィードバック、内部監査の結果などを考慮し、マニュアルの改善点を洗い出します。

- フィードバックの収集と活用

- マニュアルの運用状況を把握するため、現場の従業員や品質管理担当者からのフィードバックを定期的に収集します。これにより、マニュアルの内容が実際の業務に適しているか、改善が必要な部分はないかを確認します。収集したフィードバックを基に、マニュアルの内容を現場のニーズに合わせて調整し、実効性を高めることができます。

- 継続的な改善プロセスの導入

- マニュアルの見直しとフィードバック収集を継続的に行うことで、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルに基づく改善プロセスを確立します。これにより、企業は常に最新の状況に対応したリスク管理を行い、製品の安全性と法的コンプライアンスを維持できます。

以上のように、PL法対応マニュアルは、法改正や製品の変化に適応し、現場からのフィードバックを反映させることで、企業のリスク管理体制を強化し続けることが可能となります。定期的な見直しと更新を怠らないことで、企業は法的リスクを軽減し、消費者の信頼を保つことができます。

PL法対応において、多くの企業が製品安全性の確保と法的リスクの管理を徹底しています。ここでは、日本国内の企業が実際にPL法に対応した運用事例を紹介します。

トヨタ自動車は、製品の安全性を最優先とし、PL法に対応するための厳格な品質管理体制を確立しています。具体的には、製品の設計段階から潜在的なリスクを評価し、安全基準を満たすことを確認するために、多段階にわたる品質チェックを実施しています。また、製品が市場に投入された後も、顧客からのフィードバックや市場での製品のパフォーマンスを継続的に監視し、必要に応じて迅速なリコール対応を行っています。

パナソニックは、家電製品においてPL法に基づくリコール対応を迅速かつ効果的に行った事例があります。ある製品で発火のリスクが発覚した際、すぐに原因を特定し、全ての対象製品を市場から回収しました。この対応により、消費者の安全を確保し、企業の信頼性を維持することができました。さらに、製品の設計と品質管理のプロセスを見直し、再発防止策を徹底しました。

企業がPL法に適切に対応することで、製品の安全性が向上し、消費者からの信頼が強化されるという成功事例が多く存在します。

ソニーは、リチウムイオンバッテリーの安全性に関するPL法対応を強化することで、顧客からの信頼を回復した事例があります。過去にリチウムイオンバッテリーが発火する事例が発生した際、ソニーは迅速に問題を調査し、製品の安全性を確保するための対策を講じました。具体的には、バッテリーの設計と製造プロセスを全面的に見直し、より安全性の高い製品を提供することで、消費者からの信頼を取り戻しました。この成功事例は、PL法対応が企業の信頼性を維持する上で重要な役割を果たすことを示しています。

花王は、消費財に関するPL法対応を強化し、製品の安全性を飛躍的に向上させました。消費者の安全を第一に考え、製品の開発から市場投入までの全工程で厳格な品質管理を行っています。さらに、製品の使用中に発生する可能性のあるリスクを予測し、製品ラベルに注意喚起を明示するなどの対策を講じています。この結果、花王の製品は市場で高い評価を受け、消費者からの信頼も一層高まりました。

これらの事例は、PL法に対する適切な対応が企業にとって法的リスクの軽減だけでなく、ブランド価値の向上にも繋がることを示しています。

PL法対応マニュアルの作成は、企業に多くの利益をもたらします。まず、PL法に適切に対応することで、企業は法的リスクを大幅に軽減できます。製品の設計、製造、品質管理、そして顧客対応に至るまで、一貫したリスク管理体制を構築することができ、万が一の事故やクレームに対して迅速かつ適切な対応が可能になります。これにより、製品に関連する訴訟リスクが低減し、法的トラブルによる企業イメージの低下を防ぐことができます。

また、消費者に対する企業の信頼性が向上します。PL法対応マニュアルが適切に運用されることで、企業は製品の安全性を確保し、消費者に対して一貫した安全な製品を提供できるようになります。このような対応は、消費者からの信頼を獲得し、ブランド価値の向上に直結します。さらに、製品リコールや顧客クレームが発生した際にも、迅速な対応を通じて企業の社会的責任を果たすことができ、企業の評判を保護することが可能です。

今後、PL法対応においては、法改正や製品の技術革新に対応する柔軟性が求められるでしょう。特に、IoTやAIを活用したスマート製品の普及に伴い、新たなリスクが発生する可能性があります。このような技術的な進展に対しても、企業は積極的に対応していく必要があります。PL法対応マニュアルは、これらの変化に応じて定期的に見直し、最新のリスク管理手法を取り入れることで、企業の競争力を維持し、さらなる発展を遂げるための重要なツールとなります。

さらに、グローバル市場への展開を進める企業にとっては、各国の製造物責任法に対応するためのマニュアルの国際標準化が課題となるでしょう。各地域ごとの法規制や文化的な違いに応じたカスタマイズが必要となるため、国際的な法務専門家や現地パートナーとの連携が不可欠です。

今後も、PL法に対応したマニュアルの整備と運用は、企業が持続的な成長を続けるための基盤となり続けるでしょう。消費者の安全を最優先に考え、法的な責任を果たすことで、企業は長期的な成功を手にすることができるのです。